因為人性使然,我們通常傾向相信自己的想法才是對的。

當有其他人不同意我們的想法時,我們很容易會下意識的覺得搞不清楚狀況是他們。

但在同一時間,其實另一個陣營的人也像這樣正在抱怨著我們,覺得搞不清楚狀況的是我們才對。

這真的是他們不夠理性、不懂事、不講邏輯嗎?還是,其實我們每個人都在不知不覺中被大腦偷偷牽著走呢?

今天我們就來聊聊 推論階梯 (Ladder of Inference) 這個我們的日常決策密不可分的心理模型,也許今天之後,你會開始對「為什麼別人都這麼難溝通」這件事,有一些新的理解。

大腦其實沒有想像中公平

某天一場進度報告的會議上,主管低頭看了一眼手機,然後突然語氣變得急躁起來。

你當下心頭一緊:「他是不是在不滿意我們的進度了?」

於是你開始提醒同事加快腳步,甚至提前交出不夠成熟的報告…結果過幾天才知道,那天主管是收到孩子發燒的訊息,根本不是針對你。

這就是推論階梯正在悄悄發揮影響的時候。

這個模型由 Chris Argyris 提出,用來解釋我們人類在面對資訊時,是如何從觀察到行動的過程中,迅速而不自覺地做出一連串心理跳躍的。

那推論階梯是什麼?

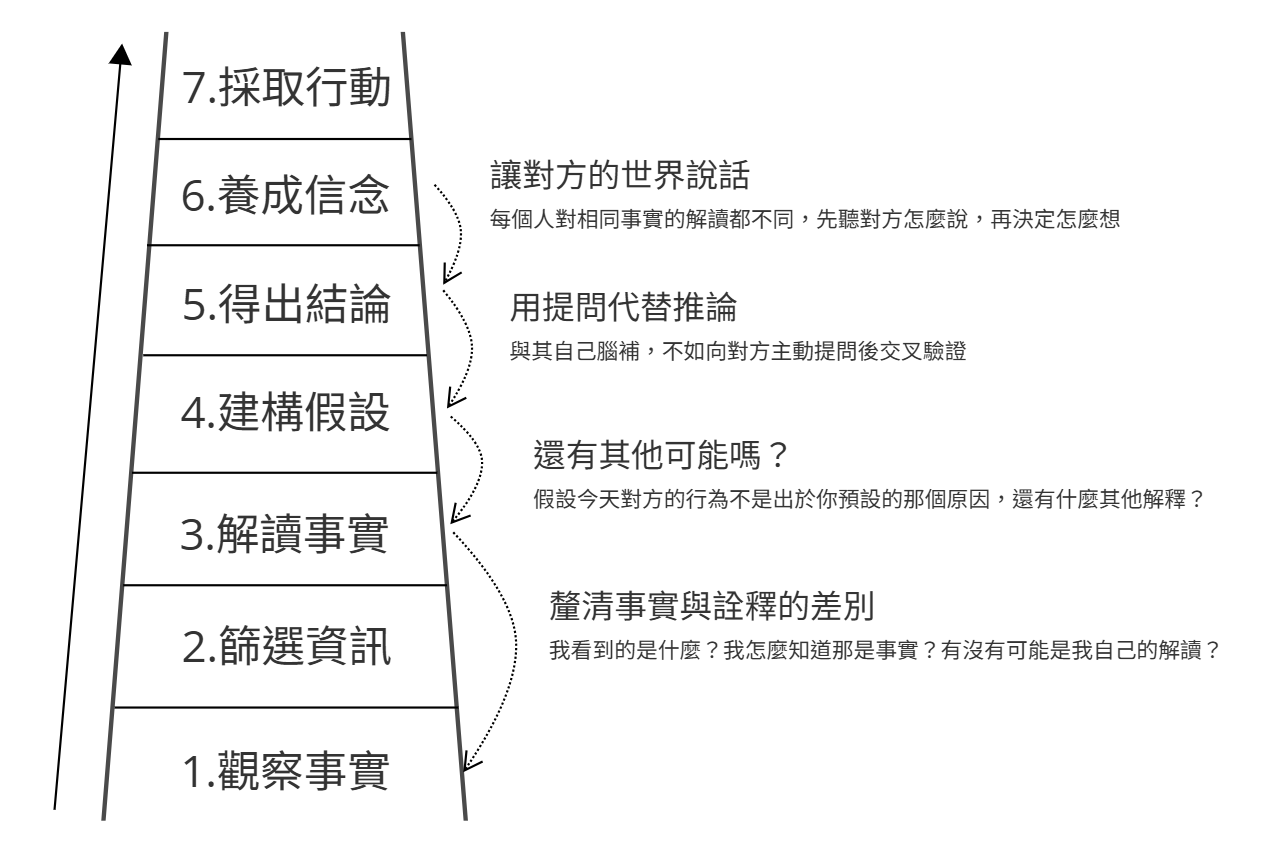

你可以把它想像成一座看不見的階梯,每當我們面對一件事,腦中就會迅速進行一連串疊加的推理,就像爬階梯一樣一層層的爬上去。這個過程大概會像是這樣子:

- 觀察事實(Observable data)

我們看到、聽到、感受到的外部世界,例如主管對著手機螢幕輕輕發出「嘖」的一聲。 - 選擇性關注(Select data)

你可能忽略了主管剛才其實還誇了你一句,而只聽進不知道誰說的、哪句話當中的「沒完成」這三個字。 - 解讀事實(Add meaning)

「他是不是覺得我拖進度?」 - 建構假設(Make assumptions)

「上次我也是因為報告晚交被點名,主管對我印象應該很差。」 - 得出結論(Draw conclusions)

「他對我不滿。」 - 養成信念(Adopt beliefs)

「主管就是一個對進度很挑剔的人。」 - 採取行動(Take action)

你可能開始加班補交、不敢發表意見,甚至對主管產生敵意。

但其實從頭到尾,主管可能只是單純在問進度,背後根本沒有那麼多情緒,這個問題不在於「有偏見」,而是我們以為自己沒有偏見。可是我們也不是故意去扭曲別人的意思啊,那怎麼會這樣呢?

原來這中間的問題在於,這個攀爬推論階梯的過程很多時候一瞬間就完成了,快到我們很難意識到自己已經自動跳過了檢查事實這一步。這就像是一場腦內快問快答,我們的大腦會自動幫我們「補全」很多細節,卻不保證這些補完是正確的。

這種先入為主的思維方式,在面對溝通、協作、甚至人際關係時,很容易默默埋下許多誤解的種子。

不只是在衝突中才出現

除此之外,推論階梯也不只會出現在對意圖的判斷或衝突處理上,它其實還會經常讓我們與身邊的人在日常生活與職場上產生認知分歧。小到從家庭分工、大到職場上的專案管理、任務與目標等等,都可能因為每個人心中的「階梯」不同,導致理解出來的東西完全不一樣。

- 比如來家裡的客人剛離開,你聽到家人說「等一下幫忙處理善後喔」以為是要清理廚房,但對方其實是要你打掃客廳;或是某天你對另一半說「明天把衣服收起來」,心裡想的是要摺好並收進櫃子,但他卻覺得只要從曬衣架上拿下來就行了吧。

- 或是在職場,一個主管說「這週我們要提高曝光率」,當下行銷部門直接解讀為要加強社群貼文,而業務部門卻覺得要增加展會參與才對;或者是在某次專案會議,PM 說「先完成主要功能」,工程師認為那一定是最核心的演算法吧,但設計師卻覺得把必要的 UI 元素確認出來才是最重要的。

這些差異沒有一定是誰對誰錯,而是每個人選擇關注的資訊、套用的經驗都不同,導致我們爬上了不同的階梯,於是看見的風景也變得不一樣。

我們可以做什麼

雖然這樣聊下來,感覺推論階梯這個機制好像礙事又多餘,但這其實是我們祖先在野外要快速判斷情況的一種生存本能,所以想要完全移除這樣的思考習慣實在是不太現實,但我們可以學著踩穩每一階,不要那麼快跳上去,比如:

釐清事實與詮釋的差別

在解讀事實的時候,停下來問問自己:「我剛剛看到什麼?我怎麼知道那就是事實?有可能是我自己的解讀嗎?」

多問幾個「還有其他可能嗎?」

反思一下,如果今天對方的行為不是出於你預設的那個原因的話,還可以有什麼其他可能的解釋?

用提問代替推論

當感覺自己即將對這件事情得出結論時,主動開口向對方釐清:「我剛剛聽到你說這份報告還沒完成,我想確認一下,是不是我理解錯了什麼?」

讓對方的世界說話

每個人心中的價值觀、過去的生活經驗、遭遇過的成就與挫折都不相同,所以每個人心中都有一把屬於自己的階梯,面對相同事實的時候,所篩選出的資訊、假設解讀、得出的結論與信念都會不一樣。我們可以先聽聽對方怎麼說,再決定自己可以怎麼想。

這樣一來,不只能夠避免我們自己太快貿然下結論 (jump to conclusions),而且在過程裡與對方互動及確認事實的環節,也能夠間接幫助到與我們對話的人,讓雙方的思考都能夠更理性。

延伸閱讀:常氣到想炸了公司嗎?談自動化思考習慣如何不知不覺影響你的工作

其實每個人都中招過

很多時候,我們或許覺得別人太敏感或是不講理,卻忘了自己也可能在同樣的情境裡,下意識地站在自己的階梯上,替對方的行為安上自己的劇本 (然後自己氣個半死)。

所以下次當我們要脫口而出「他就是故意的」時,不妨先讓自己深呼吸一下,讓思緒先暫時停在階梯的低處,再重新看一次眼前的事實到底是什麼。這麼做不只是對別人的一種包容,也算是給自己一個能更清楚看世界的機會吧。