你曾經遇過這種狀況嗎?

主管說「這個你研究一下」,問清楚一點又說「你比較懂啊,先想想看」。結果花了好幾天做出來,對方看完卻說「嗯...好像不太對」。

很煩對吧。

為什麼會這樣?這篇想聊聊,為什麼主動給選項比被動等答案有用得多。

「等答案」為什麼沒用?

對方可能也不知道答案

老實說,很多時候主管或客戶自己也搞不清楚要什麼。

他們通常只知道「我想要達成某個結果」,但怎麼做到?他們也不知道啊。所以他們才會說「你先研究看看」,其實就是希望你能給他們一些可行的方案,讓他們選。

舉個例子,財務長說「我們要降成本」,但他真的知道該從哪裡降嗎?削減人力?優化採購?還是改善流程?這些都是專業判斷,不是他說了算就能決定的。

如果我們持續追問「要怎麼降」,對方其實也答不出來。因為他期待的,很有可能就是希望能有一些選項可以參考而已。

決策疲勞是真的

有個概念叫做「決策疲勞」(Decision Fatigue)。研究發現,人一天做的決策越多,決策品質就越差。

這就是為什麼到了傍晚,連「晚餐吃什麼」這種小事都會讓人覺得好累。這可不是在無病呻吟,而是大腦真的已經做了太多決策,累了。

所以當我們持續追問「你要什麼?你想怎麼做?」,對方可能會被逼到只能隨便給個答案,或是說出一些不太切實際的想法。然後照著做了,最後才發現行不通。

這也是為什麼「給選項」這麼有用。當我們把複雜的問題簡化成 2-3 個清楚的選項,對方不需要從零開始思考,只需要在我們提供的選項中做選擇就好。這就大幅降低了決策的心理負擔。

容易失去溝通的主導權

當我們在「等答案」的時候,其實本質上就是把決策的權力交給對方。

但問題是,對方可能沒有足夠的資訊可以做出好決策。結果就是跟著一個模糊的需求到處碰壁,浪費時間。而且,被動等待也等於讓對方掌握節奏,我們被對方的步調拉著走,最後只能一起為失敗負上連帶責任。

那麼「給選項」要怎麼做?

既然知道了「等答案」的問題,那具體該怎麼做呢?其實方法並不複雜,這裡面的關鍵在於把被動轉為主動。接下來我會分享三個實際步驟,讓你在面對模糊需求時,能夠有效地引導溝通、加快決策。

第一步:先確認目標

在開始想方案之前,建議先搞清楚對方真正的目標是什麼。我們可以問這幾個問題:

- 我們想達成什麼目標?

- 怎樣算成功? (有沒有具體的指標?)

- 為什麼要做這件事?(我們要解決什麼問題?)

舉個例子:

不好的做法:「你說要升級客服系統,要升級什麼?」

比較好的做法:「我想確認一下升級的目標。是要縮短客戶等待時間?還是要減少客訴量?還是要提升客服人員的工作效率?」

你看,後者聽起來是不是專業多了?

而且,只有搞清楚目標,你才能提供對的選項。不然你做的方案再完美,也可能不是對方要的。就像你明明要去台北,卻規劃了一條往高雄的路線一樣,再怎麼規劃都沒用啊。

第二步:有技巧地提供 2-3 個選項

這是最關鍵的一步。

提供選項的時候,如果只列出「方案A、方案B」就結束了,其實還不夠。更重要的是讓對方看見每個選擇的代價。

那選項要怎麼設計?我們可以利用麥肯錫提出的一個很實用的分析框架,叫做 MECE。聽起來很厲害對吧?其實概念很簡單:

- Mutually Exclusive (互斥):每個選項不要重疊

- Collectively Exhaustive (窮盡):要涵蓋所有可能的取捨面向

簡單說,就是確保選項之間不重複,而且涵蓋了所有該考慮的角度。

比如說「快 vs. 好」就符合 MECE,因為一個強調速度、一個強調品質,兩者互斥且窮盡了「時間 vs. 品質」的取捨。

但如果是「快速方案 vs. 省錢方案 vs. 快速又省錢方案」,就不符合 MECE 了,因為第三個選項跟前兩個達到完全重疊。 (而且如果眼前有”快速又省錢”這種完美方案,那大家也不必糾結了,對吧?)

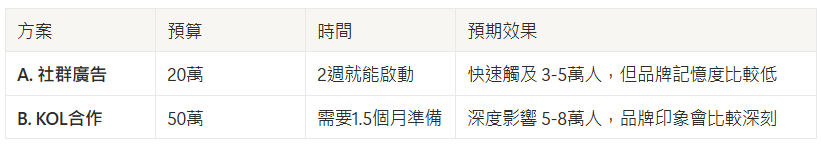

舉個實際的例子,如果你在做品牌行銷提案:

你看,這兩個選項互斥 (不會重疊),而且窮盡了「快速觸及 vs. 深度印象」的取捨。

為什麼要附上代價?

因為這樣對方才會知道自己在選什麼。

當你清楚呈現每個選項的代價,對方做決策的時候就知道「我選了A,就要放棄B的好處」。這樣做出來的決策品質會高很多,也不會事後抱怨「欸怎麼這麼貴」或是「怎麼要這麼久」。

除此之外,這樣對方也會藉此理解到,目前我們手上沒有完美方案可以選這件事。所有的方案都是在某些地方有優勢、某些地方有劣勢,現在只是要做出最適合當下情況的選擇而已。

第三步:給出你的建議

有些人做到第二步就停了,覺得「我已經給選項了,讓對方自己選吧」。

但其實還可以更進一步。

如果能給一個專業的建議,會讓整個溝通更順暢。像這樣:

「考量到這季時程緊迫,而且預算也有限,我建議我們可以先用方案 A 測試一下市場反應。如果效果不錯,下一季再考慮加碼方案 B。你覺得呢?」

為什麼需要這個地步?

第一,展現你的專業判斷。讓對方知道你不只是丟資料給他,你是有思考過的。

第二,降低對方的決策負擔。你給了一個明確的建議方向,對方會鬆一口氣的,相信我。

第三,加快溝通效率。不會一直來來回回討論個沒完。

不過有個原則要記住,給建議不等於替對方做決定。你只是提供一個基於專業判斷的方向,最終決策權還是必須要在應該負責的人的手上。

順帶一提,這種「給選項 + 給建議」的方式,背後其實有個理論叫做「選擇架構」(Choice Architecture),來自諾貝爾經濟學獎得主理查·塞勒(Richard Thaler) 的研究。這當中的核心概念就是,決策品質會受到「選項如何呈現」的影響。

就像超市會把健康食品放在眼睛平視的高度,雖然他沒有強迫顧客選,但透過設計陳列邏輯之後,可以讓好的選擇變得更容易。當你提供清楚的選項和建議時,你其實也是在幫對方建構一個更好的決策環境。

總結一下

有種說法是說,聰明人不是等答案,而是給選項,有時候確實就是如此。

當我們開始用這套方法溝通,你會發現因為不用一直來來回回問東問西,溝通效率變高了、修改跟重做的次數也變少了。因為一開始就把代價說清楚了,不會做到一半才發現方向錯了。

而且這還有個很美好的副作用,大家會認為你更專業了,因為你不再單純只是執行的人,而是能提供專業建議的人了。

試試看吧。下次遇到模糊的需求時,設法有技巧地給對方 2-3 個選項,你會發現溝通變得順暢很多喔。