你有過這樣的經歷嗎?早上信心滿滿打開電腦,心想今天一定要把這份專案文件給搞定!結果先回了幾封信、又接了兩通電話,不小心看了手機跳出來的幾則訊息…等到回過神來,文件竟然還是停在第一段。

又或者週末一時興起報了線上課,本來想說看完一堂應該不是問題吧,結果一下子被通知打斷、一下又被家裡雜事叫走,等回來時連影片播到哪都忘了。

唉~先別急著懊惱,其實這些情況跟意志力強不強,實在沒有太大的關係,只是我們對注意力的理解還不夠深入而已。

從臨床心理學來的發現

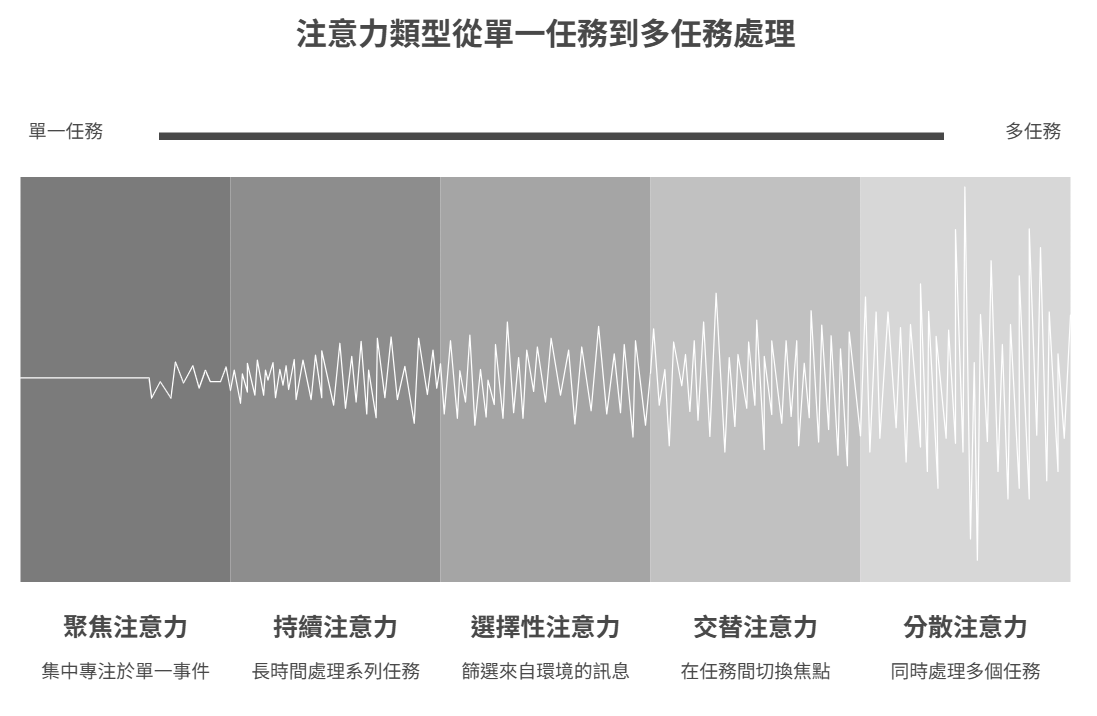

我們通常以為,注意力不就是分專心跟不專心兩種嗎?其實它分成好幾種類型,而且每一種適用的使用時機都不一樣。

如果沒意識到自己現在用的是哪種模式,就會很容易被那些瑣碎、但看起來很急的事情牽著走,結果真正重要的工作永遠被排在後面。

1987 年,英國神經心理學家 Sohlberg & Mateer 提出了臨床注意力分類模型 (Clinical Model of Attention),這原本是為了幫助腦傷患者復健而設計的理論,後來卻被教育界、職場效率專家,甚至是個人學習領域廣泛採用。

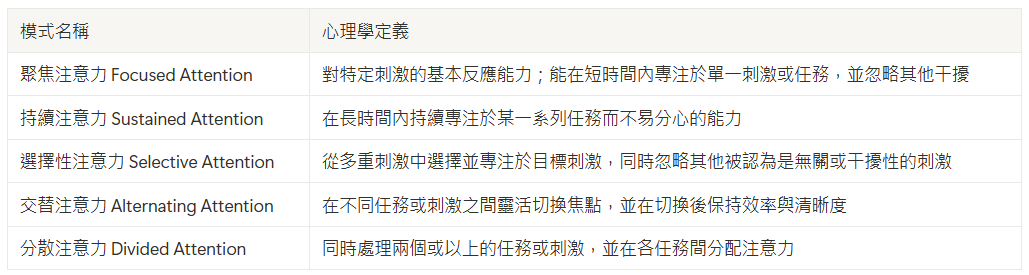

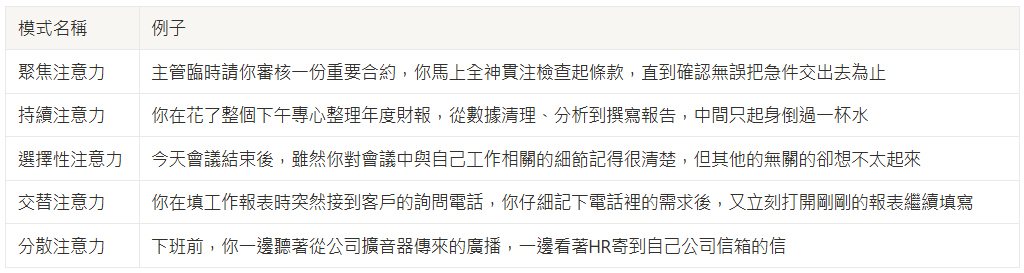

他們把注意力分成了聚焦注意力 (Focused Attention)、持續注意力 (Sustained Attention)、選擇性注意力 (Selective Attention)、交替注意力 (Alternating Attention) 以及分散注意力(Divided Attention) 這五種。

光看名稱可能有點抽象,但放到我們每天的工作和學習情境,就會變得很好理解了。那麼實際到職場上,這五種注意力會怎麼表現呢?

讓人全神貫注的聚焦注意力

就像手機開了勿擾模式一樣,這是短時間內全神貫注在一件事上的能力。在工作場合中,可以在需要解決高精準度問題、或緊急事態排除這樣的時刻使用,或是在學習時用來攻克那些特別難懂的觀念或複雜的題目。

聚焦型的注意力具有很強的爆發力,能夠處理高強度燃燒腦力的事情,但這樣的狀態也很耗能、容易疲勞,所以持續的持續時間無法太長。最好的使用策略是盡量在能量燒完前,快速把手上的這個事件結束掉,而且過程中必須遠離干擾源,否則一次思路中斷可能就要花好幾倍時間才有可能找回狀態。

能穩定輸出的持續注意力

如果把聚焦注意力比喻成衝刺短跑,那持續注意力就是馬拉松長跑了。我們常說的心流狀態,通常發生在持續型的注意力上。它能讓我們專心完成需要長時間投入的專案規劃、數據分析或報告撰寫,或是可以幫助我們一口氣讀完整個章節或連續解決一系列練習題。

讓持續型的注意力盡量延續下去的訣竅,就是要維持住當下做事情的節奏感,而最大的敵人就是暫停一下下的誘惑,因為如果節奏被打亂,想要重新進入狀態的代價通常會比想像來得高得多,就像馬拉松選手中途停下又要重新找回步伐一樣困難。

具有過濾功能的選擇性注意力

這種注意力能讓我們在充滿各種聲音和資訊的環境中,只讓對我們有用的部分通過。比如我們可能在工作中只會留意到近處的電話鈴聲、在會議中迅速抓住與自己工作相關的重點、或是從大量的參考資料裡頭挑出關鍵概念等。

這種注意力的篩選能力讓我們在資訊過載的環境中保持效率,除此之外,這種注意力也容易被那些有趣但無關緊要的資訊給吸引,變成打斷前面兩種注意力 (專注注意力、持續注意力) 的元凶之一,導致我們一不注意錯過真正需要關注的事物。

靈活轉換的交替注意力

就像電腦上的任務切換一樣,這種注意力能讓我們每次在不同活動間轉換後,還能迅速進入狀態。在職場上,它表現為處理完緊急電話後能馬上回到原本的企劃書撰寫,或是能在多個進行中的專案間靈活切換;學習時,則像是上課筆記到一半被提問也能立刻回答,然後繼續紀錄重點。

不過要注意,過於頻繁的切換會消耗大量認知資源 ( 研究顯示,成年人能正常反覆切換任務的注意力上限大約在2~4次左右),長期下來反而降低整體工作效率,比較適合用在小型且不過於複雜的任務上。

多工運行的分散注意力

這種注意力就像電腦的多視窗功能,讓我們能同時兼顧多個不同的任務。比如工作上同時處理幾個簡單的問題、或是一邊聽podcast一邊整理家務等等。

不過這種模式的深度有限,容易讓每項工作都只做到表面,比較適合用來處理簡單、無腦的任務清單類型。如果誤用分散型的注意力來處理那種需要深度思考的任務,就容易導致整體效率和品質都大打折扣。

注意力的保護與分配

影響成年人專注力的因素其實相當多元,包括睡眠品質和作息規律、壓力和情緒狀態、環境干擾的程度 (如噪音、通知、被打斷等) 以及對工作和任務的內在動機。這些因素之間在相互作用之後,決定了我們在特定時刻能發揮出來的專注力是什麼樣的水準。

而在這五種注意力中,最值得我們保護的就是聚焦注意力和持續注意力了。這兩種注意力能帶來高品質、有深度的產出,而且一旦被打斷,重新進入狀態的成本特別高。

而相對地,交替注意力和分散注意力則很容易在我們沒發現的情況下擴張地盤,侵占原本該留給深度工作的時間。還有,當選擇性注意力錯誤的捕捉到無關的資訊,也可能把我們從珍貴的聚焦注意力和持續注意力給裡拉出來。

比如我們可能只是打算回一則訊息 (交替注意力),結果不小心就滑了半小時群組;或是一邊寫報告一邊盯著通知(分散注意力),結果一整天過去報告沒什麼進展;又或者在閱讀重要文件時,被旁邊閒聊的同事討論的八卦給吸引 (選擇性注意力錯誤篩選),結果漏掉文件裡的關鍵資訊…等等。

如果想要掌控好自己的注意力,那就要有意識地安排專注和休息的節奏,才能讓不同的注意力模式發揮最大效益。

像是我們可以在需要深度工作的時段,把非必要的訊息來源通通關掉,創造一個無干擾的環境。再來還要把每天多工和任務切換盡量限縮在明確的時段內,避免它們隨意侵占我們高價值的專注時間。此外我們也可以善用計時工具 (比如番茄鐘) 來幫忙維持聚焦,讓我們能盡量發揮出有限的持續專注力,再安排短暫休息來恢復能量。

結論

先觀察自己一天中不同時段自然會啟動哪種注意力,然後把需要高精度的任務放在聚焦模式、需要耐力的任務交給持續模式,把多工和頻繁切換安排在不影響核心工作的時段,此外善用環境控制也是個好方法。畢竟我們現在知道注意力不是單純的有或無而已,而是只要懂得放在對的地方就能發揮它最大價值。下次不妨留意一下,你今天用得最多的是哪一種模式呢?

.jpg)